桐生自然観察の森 園内情報 令和7年10月

令和7年10月31日(金曜日)

園内で鳥の調査を行いました。

確認できたのは、アオゲラ、イカル、ウグイス、エナガ、カケス、キセキレイ、コゲラ、コジュケイ、シジュウカラ、ジョウビタキ、ソウシチョウ、ヒヨドリ、メジロ、モズ、ヤマガラの15種類でした。

令和7年10月30日(木曜日)

さくらのみちを歩いていると、木漏れ日のあたる林内に目がいきました。何年前に伐採された木でしょう?朽ちかけた切り株は新しい苗床となりキノコやシダなどが生えてきています。

令和7年10月29日(水曜日)

イトトンボの沼には、頭の冠羽と、蝶ネクタイのような喉の黒い模様が可愛らしい、ヒガラがいました。

バッタが原には、園内で冬に見られる暗灰色のクロジがいました。

令和7年10月27日(月曜日)

ネイチャーセンター前に野鳥の餌台を設置しました。早速ヤマガラとシジュウカラが集まってきています。

令和7年10月24日(金曜日)

「ヒッヒッヒッ」ハンミョウ広場に高い声が響きました。ジョウビタキという冬鳥の鳴き声です。どこかなと探すと、オレンジ色のきれいな姿を見せてくれました。

令和7年10月22日(水曜日)

植生回復観察ゾーンを歩いていると、20羽以上のソウシチョウがいました。藪から藪へ何羽も飛び立ちながら移動していました。

黄色や赤がカラフルな綺麗な鳥ですが、もともとは中国南部から東南アジアに生息する外来種です。特定外来生物に指定され、在来種への影響が懸念されています。

令和7年10月19日(日曜日)

「森と生きもの親子教室」を開催しました。第6回のテーマは「秋の森を歩いて、富士山を見よう!」です。ノスリ観察舎まで散策に出かけましたが、曇天のため富士山は見られませんでした。

途中、葉っぱを拾って「葉っぱジャンケン」をして遊んだり、指導員の話を聞いたりしながら、ゆっくりと散策を楽しみました。

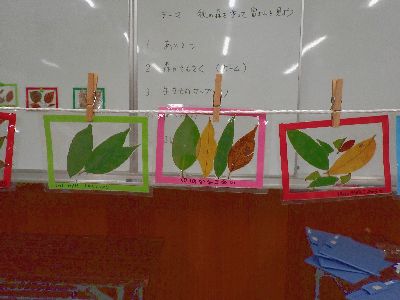

レクチャールームに帰ってきたら、生きものマップに取り組み、その後、拾ってきた葉っぱでステンドグラスを作りました。

散策で拾ってきたお気に入りの葉っぱたちで作り上げられた作品の数々に、秋を感じられる楽しい一日となりました。

令和7年10月18日(土曜日)

「森でヨガ 第3回」を開催しました。ヨガを始める前にウォーミングアップを兼ねて園内散策をし、雑木林の景色や秋の実りを見て楽しんだ後、ハンミョウ広場に戻りトチノキの木陰でヨガを行いました。

令和7年10月12日(日曜日)

「クモの調べ方講座」を開催しました。

日本蜘蛛学会の加藤輝代子さんを講師にお迎えして、クモの生態について学びました。

クモの種類や、自然環境の中で大切な役割があることや、糸の仕組みなどの講義を受け、参加者はクモの魅力に引きこまれました。

野外では、クモの観察や採取を行いました。ヒラタグモの観察では、敷布団と掛け布団のような巣の様子や、ねばねばする糸の特徴的な場所も観察しました。

イトトンボの沼では、アシナガサラグモがいました。自然度の高い山地にいるクモです。お椀をふせたようなドーム状の立派な皿網や、網の内側のてんじょうからぶら下がるクモを観察しました。

室内に戻り、採取したクモを顕微鏡を使って観察して、図鑑でクモの名前調べに挑戦しました。

今回観察できたクモは34種類でした。知れば知るほど奥が深く、クモの魅力をたっぷり感じられる観察会となりました。

令和7年10月10日(金曜日)

チャノキの花が咲き始めました。白い花びらと多数の黄色い雄しべが華やかな花が、下向きに付いています。

令和7年10月9日(木曜日)

園内では、ジョロウグモがいろいろな所に網を張っています。メスは大きく、脚も入れると6センチになります。黄色に黒色で青味がかった模様が目を引きます。

観察の森では、10月12日(日曜日)に加藤輝代子さん(日本蜘蛛学会会員)を講師にお迎えして「クモの調べ方講座」を実施します。クモの生態について学び、野外で観察を行いますので、ぜひご参加ください。

令和7年10月6日(月曜日)

最近、ネイチャーセンター周辺では、オオカマキリ、ハラビロカマキリ、コカマキリをよく見かけます。

令和7年10月1日(水曜日)

観察の森では、来春のゴールデンウィークに実施する蝶の羽化観察のために、アゲハ蝶の幼虫を飼育しています。

クロアゲハの終齢幼虫です。黒丸の「つぶらな瞳」のようなものは、目ではなく眼状紋という模様です。これは鳥などの捕食者に対して、大きな動物の目に見せかけて驚かせる効果があると言われています。

本物の目はどこかな?肉眼ではなかなか見えませんが、写真を撮ると6個の単眼が確認できました。(幼虫は単眼が左右に6個ずつ付いています。)蝶は、成虫になると複眼になり優れた視覚を持ちますが、幼虫の単眼はぼんやりと光を感じる程度です。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 公園緑地課(2階)

〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号

電話:公園管理係 0277-48-9037

緑化推進係 0277-48-9037

ファクシミリ:0277-46-2307

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。