桐生自然観察の森 園内情報 令和7年9月

令和7年9月29日(月曜日)

ちごゆりのみちでも真っ赤なタマゴタケを見つけました。白いゆで卵のようなつぼ(外皮膜)から頭を出したばかりの幼菌です。

令和7年9月26日(金曜日)

クワガタムシの森で、タマゴタケが生えています。

近くにノウタケも生えています。

令和7年9月27日(土曜日)

「小学5年生のための自然教室」を開催しました。テーマは「水の中の生きもの博士になろう」です。

桐生自然観察の森友の会が管理している休耕田で水辺環境の観察を行いました。タニシやメダカが泳ぐ休耕田の水温・水深・水のpHなどを測定してから、生きものを採取し、一人一人バケツに入れます。その後、レクチャールームでヤゴやタイコウチなどをスケッチし、気が付いたことを書き加え、それぞれのフィールドノートを完成させました。流入するきれいな沢水よりもやや汚れている休耕田のほうにたくさんの生きものが見つかった理由を考えたり、生きもの同士が食べたり食べられたりする自然界の話を子どもたちは興味深く聞いていました。

令和7年9月26日(金曜日)

管理ヤードで、腹部が非常に細いホソミイトトンボが飛んでいました。

令和7年9月25日(木曜日)

ハンミョウ広場に、コンコンコンという音が響いてきました。

音の正体を探すと、たくさんのヤマガラが集まっていて、ハクウンボクの木の実を割っている音でした。

ハクウンボクは果肉に毒性があるため、ヤマガラは足で実を掴んで果肉を上手に取り除き、中の種子を上手に取り出して食べます。

令和7年9月23日(火曜日)

オオムラサキの森に、ヤマジノホトトギスが咲いています。

紫色の斑点の花びらと、雄しべと先が分かれた雌しべが噴水のように立っているのが特徴です。この花が山に生え、斑点を鳥のホトトギスの胸の模様に例えたことから、ヤマジノホトトギスという名が付きました。

令和7年9月21日(日曜日)

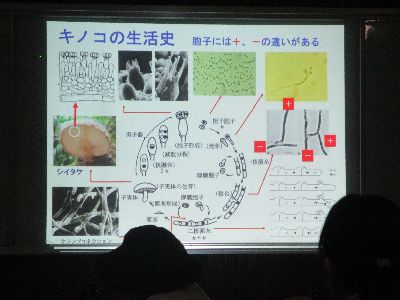

「森と生きもの親子教室」を開催しました。第5回目のテーマは、「森の妖精たち(キノコ)を探してみよう!」です。

中澤武さん(日本きのこ研究所)を講師にお迎えして、キノコについて学びました。

まずは、レクチャールームで講義「キノコって何だろう?」を受けて、キノコの生活や特徴、採取の注意点などを教えてもらいました。

次に、野外に出てキノコの採取をしました。注意深く見ると、「ここにもあるよ、あそこにも!」とたくさんのキノコが見つけられました。

屋内に戻ったら、採取したキノコをじっくり観察しながら、図鑑で名前を調べました。

そして、キノコをスケッチして、家族ごとの生きものマップに貼りつけました。

令和7年9月19日

カブトムシの森を歩いていると、緑の果実がばらばらになっているのを見つけました。

これはオニグルミの堅い実を包んでいる、花床というもので、動物が中の美味しい種子を食べた痕跡です。誰が食べたのでしょう?

近くに堅果の食べ痕も落ちていました。この形を見れば分かります。

半分に綺麗に割られています。これはニホンリスが食べた痕です。

穴が開いています。これは、ネズミが食べた痕です。

普段動物の姿はなかなか見られませんが、その痕跡から動物の様子を想像するのも楽しいものです。

令和7年9月18日(木曜日)

今日は、今年最後の猛暑日と予報がありました。日差しをあびると暑く感じますが、このところ朝晩は過ごしやすい陽気となってきました。そんな季節の変化を感じているのでしょうか、観察の森の入口の木陰ではヒガンバナが咲きだしました。

令和7年9月14日(日曜日)

「キノコの観察会」を開催しました。日本きのこ研究所の中澤武さんと、群馬県きのこ同好会の須田久男さんを講師にお迎えして、キノコについて学びました。

レクチャールームでキノコについての講義を受けた後、園内でキノコ探しを行いました。

参加者はキノコを見つけるたびに喜び、見つけたキノコを講師に解説してもらいながら採取をしました。

屋内に戻ったら採取したキノコを分類しながら並べ、講師による同定作業と解説が行われました。

採取したキノコは、ツクツクホウシタケ(冬虫夏草)、ツチグリ、アミズキタケ、ハナオチバタケ、ホウライタケ、ヒメホウライタケ、カワラタケ(幼菌)、スッポンタケ(幼菌)、アラゲキクラゲ、コフキサルノコシカケ、スジウチワタケモドキ、トガリウラベニタケ、ウチワタケ、ヒトヨタケ、ビョウタケ、ナンバンウチワタケ、キクラゲ、アカキツネガサなど、多くのキノコが見つかりました。

参加者は、講師が次々にキノコを同定して名前が判明していくのを、興味深そうにしていました。

令和7年9月13日(土曜日)

ネイチャーセンター事務所で飼育して蛹になっていたスミナガシは、そのまま冬を越すと思われましたが、羽化しました。

黒と白の蝶に見えますが、全体に青緑色の金属光沢を帯びており、光の角度によって輝きます。墨を水に流したように濃淡が揺らいで見える、美しい蝶です。

令和7年9月10日(水曜日)

ネイチャーセンター前に、尾の先が大きくて長い、オナガサナエがいました。

令和7年9月8日(月曜日)

ネイチャーセンター玄関で外に出られなくなったオニヤンマを見つけました。翅についたクモの巣やほこりを取り除き、外のトチノキにとまらせると、元気に飛び立っていきました。

玄関にかざってある黒板アートのトンボの絵に寄ってきたのでしょうか?

ネイチャーセンターの展示ホールは秋のいきものに模様替えをし、キノコの写真やトンボやバッタの標本展示を見ることができます。

令和7年9月4日(木曜日)

観察の森は今、ナラ枯れに悩まされています。ナラ枯れとは、ブナ科のコナラなどが、『カシノナガキクイムシ』という5ミリ程の甲虫が伝播する病原菌によって、通水障害を起こし枯れてしまう伝染病です。

園内では、コナラやフモトミズナラに無数の穿孔と大量のフラスが見られるようになってしまいました。

夏は菌が蔓延する時期で、葉が萎え始めたと思ったら、その後1~2週間で急激に枯れてしまった木が見られるようになりました。

観察の森では、被害の状況を調査し、来園者の安全対策に努めています。

令和7年9月3日(水曜日)

事務所で飼育しているスミナガシが、前蛹とサナギになりました。

スミナガシは、蛹の状態で越冬します。このまま冬を越すはずですが、夏の暑さからもしかしたら羽化するかもしれません。様子を見守ります。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 公園緑地課(2階)

〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号

電話:公園管理係 0277-48-9037

緑化推進係 0277-48-9037

ファクシミリ:0277-46-2307

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。