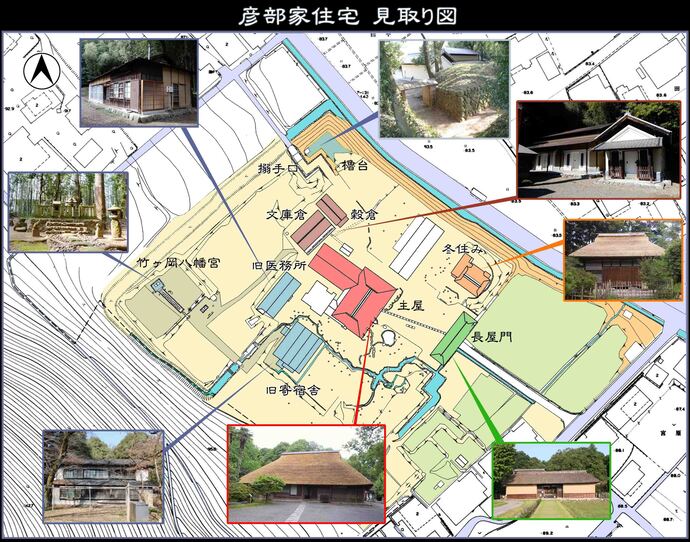

彦部家住宅

中央の長屋門の奥に主屋の屋根。右手には冬住みが望める。

指定文化財について

- 名称・員数

- 彦部家住宅(ひこべけじゅうたく) 建物5棟ほか

- 区分

- 国指定 重要文化財(建造物)

- 指定年月日

- 平成4年8月10日

- 所在地

- 群馬県桐生市広沢町六丁目877

- 指定物件

- 建物5棟 主屋・長屋門・冬住み・穀倉・文庫倉

- 附指定

- 土地20,607.15平方メートル

石垣、堀、土塁、井戸、祀社を含む - 指定説明

- 彦部家住宅は、中世土豪の屋敷構えを良好に保存するとともに、主屋は広ぃ土間、閉鎖的な外観、座敷のトコ構えなどに江戸時代初期の古式を伝え、関東地方でも最古に属する有数の民家として価値が高い。(一部抜粋)

公開情報

- 連絡先

- 0277-52-6596(彦部家住宅)

- 公開日時

- 土・日・祝日(平日は予約が必要)

午前10時から午後4時まで - 観覧料

- 大人500円、小人300円

- 駐車場

- 有り

- その他

- 平日及び団体の見学については彦部家あて事前にお申し込みください。詳細につきましては下記、関連情報の彦部家住宅ホームページリンクをご参照ください。

彦部家住宅は、渡良瀬川右岸の小丘陵手臼山の東麓に位置している。

屋敷地は東西約130メートル、南北約100メートルの方形の土塁と濠をめぐらせた一郭と、その周辺の南・北面から山腹にかけて広い田畑・山林をともなっている。

土塁内の中央に主屋、南面中央の追手口に長屋門を配し、北隅の土塁を一段高くした櫓台の西脇に屈折した石垣の搦手口を設け、山麓西端近くに八幡神と屋敷神を祀る。

屋敷内の付属建物は長屋門脇に冬住みと称する隠居屋、主屋北方の搦手口脇に文庫倉と穀倉、主屋北側に突出部(元織物工場)とその関連施設を配置する。

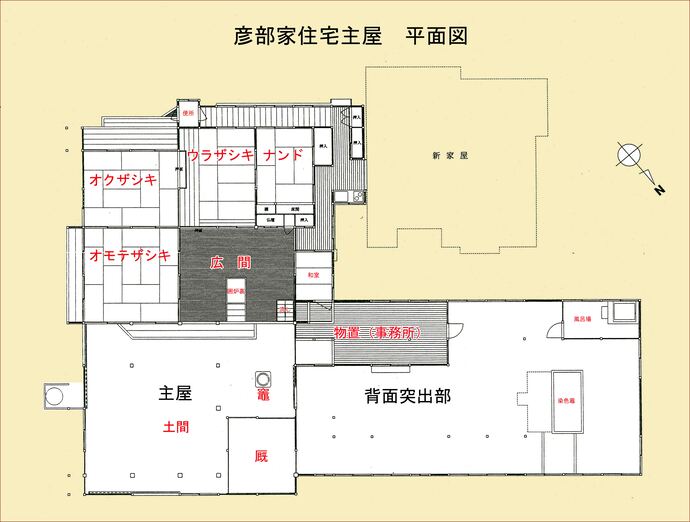

主屋(しゅおく)

- 構造形式

-

- 母屋

入母屋造、桁行19.2メートル、梁間13.1メートル

平屋建、茅葺、西・北西庇付き - 北面突出部

切妻造、桁行15.0メートル、梁間8.5メートル

平屋建、鉄板葺

- 母屋

- 年代

-

- 母屋

江戸時代前期 - 北面突出部

主屋創建直後

- 母屋

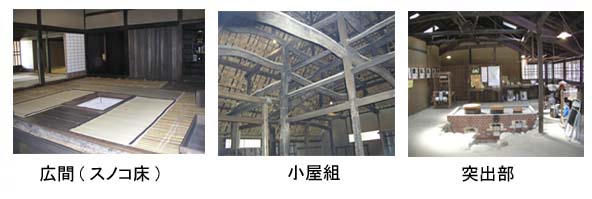

主屋は東半を土間、西半を居室としている。

柱や梁は全体的に細く、オクザシキの押板形式のトコや、広間がタケスノコ床であったり、構造や手法に古式が見られる。

解体修理工事に伴い実施された発掘調査では土間や建物周辺から、当初と考えれる便所、雨落ちなどの遺構や陶磁器などの遺物が発見された。墨書等は見られなかったが、建築年は江戸時代前期と推定され、関東地方では最古に属する民家とされた。

主屋北面突出部は創建直後に増築され、江戸時代後期には現在の規模になったと考えられる。明治時代以降、織物工場として利用され、中央付近に煉瓦構造の染色窯を設置している。

-

彦部家住宅 主屋 (PDF 733.9KB)

主屋と背面につながる建物

冬住み(ふゆずみ)

- 構造形式

-

寄棟造、桁行7.5メートル、梁間5.3メートル、平屋建

茅葺、北面庇付属、棧瓦葺

- 年代

- 19世紀前期

冬住みは当初、桁行4間半、梁間2間半の規模で、現在地より約1メートル後方にはぼ真南を向いて建っていた。

屋根は入母屋造もしくは麦藁葺で、正面の軒は上屋梁を半間もちだしてせがいつくりとし、背面は茅葺屋根を葺き下ろして半間の下屋を取り込む。間取りは8畳のイマ、6畳のオクザシキを並べた2間取りであった。

建築後、幾度か増改築され明治末、もしくは大正の初めに、右回りに40度回転し1メートル南の現在地に曳き移転された。その後も昭和の末までに何度かの改築を経ている。

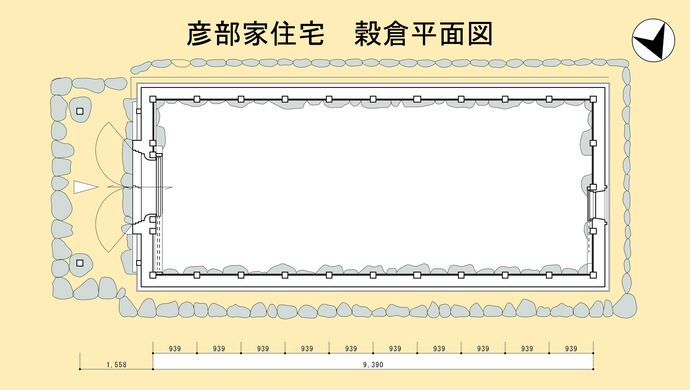

穀倉(こくぐら)

- 構造形式

- 土蔵造、桁行9.4メートル、梁間3.8メートル、平屋建

切妻造、屋根は置屋根形式、南面庇付属、棧瓦葺 - 年代

- 1856年(安政3年)

内部は土間の一室で正面中央に扉構えの出入り口を設ける。

屋根の棟木上端に「安政三年□五月三日」(1856)の墨書が発見され、唯一建築年代が確認された建物である。

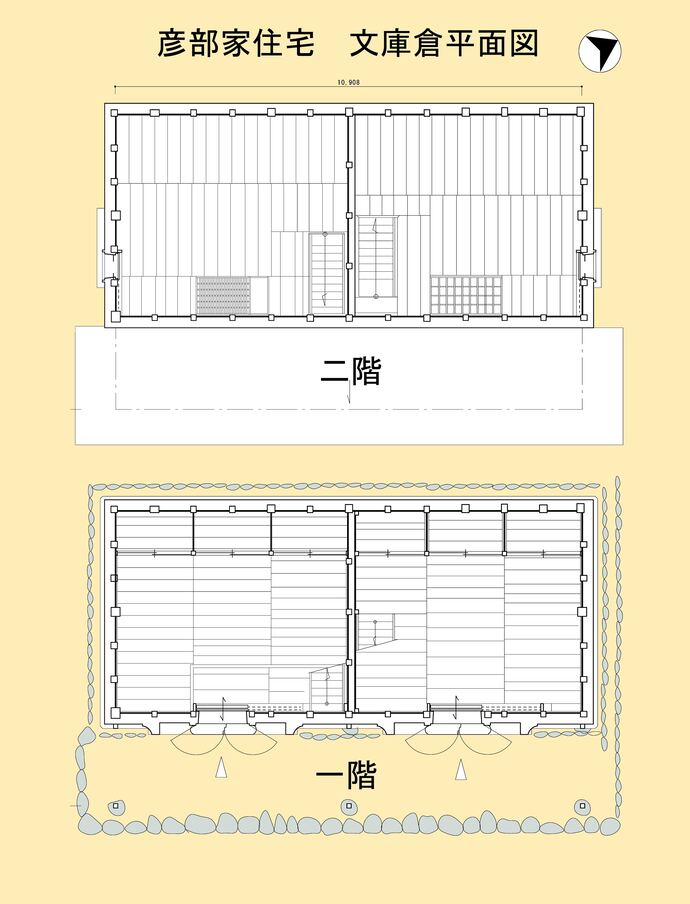

文庫倉(ぶんこぐら)

- 構造形式

-

土蔵造、桁行10.9メートル、梁間4.7メートル、二階建

切妻造、屋根は置屋根形式、南面庇付属、鉄板葺 - 年代

- 不明(建物の構造及び配置状況等を考察し穀倉以前と推定される)

当初、切妻の屋根は板葺であったと考えられる。

内部は中央を仕切り左右2室に分け、東室をナカノクラ西室をニシノクラと呼び、それぞれ正面中央に戸口がつく。

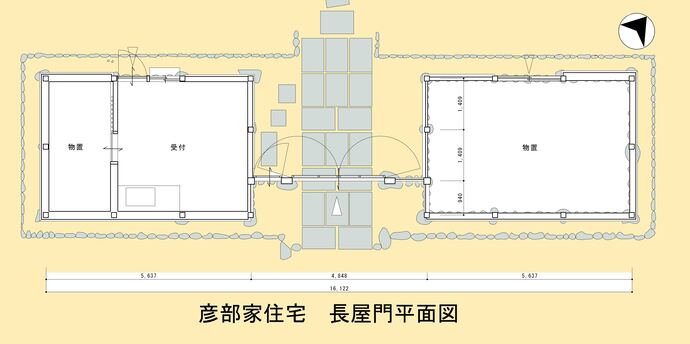

長屋門(ながやもん)

- 構造形式

- 寄棟造、桁行16.2メートル、梁間3.8メートル、茅葺

- 年代

- 不明(母屋及び他の建物の建築年代、工法等から考察し、18世紀中頃と推定される)

長屋門の建築年代は明らかでなく、18世紀ころと推定されている。

当初の建物の規模は大戸口及び東室は現状と同様であるが西室はさらに西側に延長していたと考えられる。

江戸時代末から明治初期にかけて東西に半間拡張し改修工事を行っている。明治時代末から大正初期の冬住みを曳家し改修工事をしたのと同時期には南側に11メートル曳移転し、東室、西室とも背面に1間増設するなど大幅な改修を行っている。

関連情報

PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育部 文化財保護課

〒376-0043 群馬県桐生市小曾根町3番30号

電話:文化財保護係 0277-46-6467

埋蔵文化財係 0277-46-6468

ファクシミリ:0277-46-1109

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。