桐生自然観察の森 園内情報 令和5年4月

令和5年4月24日(月曜日)

ネイチャーセンター前のトチノキで花が咲き始めました。トチノキの花は、1.5センチメートルほどの小さな花が集まり、長さ15から25センチメートルほどの直立した花序(かじょ)となります。トチノキの花は虫たちに人気があり、アゲハチョウが吸蜜に訪れる姿を見ることができます。

令和5年4月23日(日曜日)

「春のバードウォッチング~第1回~」を開催しました。 初心者の方には双眼鏡の使い方のレクチャーをし、駐車場から観察をはじめました。園内では、レンジャーの案内でゼフィルスの森方面とクワガタムシの森方面へと進み、野鳥だけでなく新緑の森、風に揺れるフジの花、池で泳ぐオタマジャクシなども楽しみました。夏鳥は、オオルリ、キビタキ、コマドリ、センダイムシクイの4種のさえずりを確認しました。

今回の観察会では20種の野鳥を確認しました。

イカル、ウグイス、エナガ、オオルリ、カケス、ガビチョウ、カルガモ、キジバト、キビタキ、コゲラ、コジュケイ、コマドリ、サシバ、シジュウカラ、センダイムシクイ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヒヨドリ、メジロ、ヤマガラ

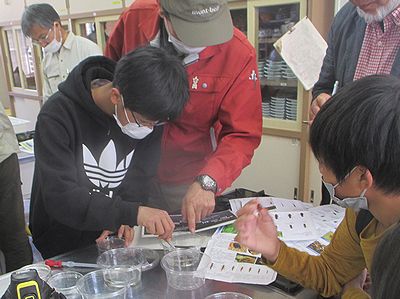

「水生昆虫の調べ方講座」を行いました。 午前中は清流中学校裏の桐生川で水生昆虫の採取、午後に東公民館で水生昆虫の講義を行いました。講義では川の汚れと水生昆虫の関係を学び、実際に採取してきた水生昆虫を図鑑や資料を使用して種名を調べました。

令和5年4月21日(金曜日)

関東では今年初の真夏日が観測されました。強い日差しの中、ネイチャーセンター横のシナノキでタケウチトゲアワフキを確認しました。大きさは1センチメートルも満たない小さな虫ですが、頭部に角のような突起を持っていて、黒地に黄色の斑紋がきれいです。葉の上でじっとしているので探してみてください。

令和5年4月17日(月曜日)

ネイチャーセンターの近くで3センチメートル程の小さなチョウが飛び立ち、また枯れ草の上にとまりました。翅にオレンジ色の斑紋と尾状突起があるのでツバメシジミです。閉じた翅をすり合わせる様に動かしていました。

令和5年4月16日(日曜日)

「森と生きもの親子教室」を開催しました。このイベントは、小学生とその保護者向けの体験教室で、前期、後期5回ずつの連続講座です。

第1回目のテーマは「カブトムシの飼育」です。参加者は、親子で腐葉土の中からカブトムシの幼虫を探し出し、レンジャー(自然観察指導員)から、カブトムシの一生や、腐葉土が必要な理由、家での飼育方法などの説明をしっかりと聞いていました。この他に、家族で協力して、丸太から名札作り、園内散策で見つけた生きものの地図作りなどを行いました。

令和5年4月13日(木曜日)

季節は24節気の清明で、樹々の葉が開き始め、山が萌黄色に染まっています。出会える動物も植物も数が増えています。

令和5年4月12日(水曜日)

キアゲハ観察舎の近くでニホンイノシシ(以下イノシシ)の親子を発見しました。真っ黒な体の親と4匹の子どもが一緒にいました。

イノシシの出産期は春から初夏にかけてで、ウリに似た模様のある幼獣はウリ坊と呼ばれています。 イノシシを見かけても、大声を出したりせずに、そっとその場を離れてください。

令和5年4月7日(金曜日)

石垣の陽だまりでガサガサっと音がしてニホンカンヘビが出てきました。頭から尾まで10センチメートル程の子ども(幼体)です。ニホンカナヘビは名前にヘビが付きますが、トカゲの仲間です。

令和5年4月2日(日曜日)

「カッコソウ観察会」を開催しました。 カッコソウの解説をレクチャールームでおこなったあと、5分ほど歩き園内の移植地へ移動し、柵の中で咲く濃いピンク色のカッコソウの花を観察しました。その後は園内を散策し、池で泳ぐオタマジャクシや樹々の若葉、シハイスミレ、タチツボスミレ、アリアケスミレ、イカリソウ、マムシグサなどの花を楽しみました。カッコソウが咲いている間、駐車場と移植地には花と同じピンク色の旗を設置しています。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 公園緑地課(2階)

〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号

電話:公園管理係 0277-48-9037

緑化推進係 0277-48-9037

ファクシミリ:0277-46-2307

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。