桐生自然観察の森 園内情報 令和5年11月

令和5年11月30日(木曜日)

北風が強く吹き、ザザザザアと葉が舞っています。エノキの根元の葉をひっくり返すと、ゴマダラチョウとオオムラサキの小さなイモムシ(幼虫)が見つかりました。2種類のイモムシの違いが分かりますか?背中に3対の大きな突起があるのがゴマダラチョウ、4対のがオオムラサキです。どちらもエノキの葉を食べ、葉が落ちる頃に木の根元に下りてきて、落ち葉の下で冬を越します。まだ2センチメートルもない小さなイモムシですが、春になり葉を食べ始めると8から10センチメートルの大きさに育ち、夏には立派なチョウになります。

令和5年11月27日(月曜日)

境野幼稚園の児童たちが園外保育で来園しました。園内を散策し、赤や黄色、オレンジ色の葉、黒色の実や紫色の実、ドングリやマツボックリなど様々なものを発見して楽しみました。

令和5年11月26日(日曜日)

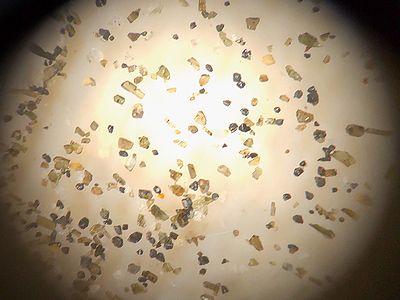

「桐生の地質と鉱物講座」を開催しました。

桐生市の地質から、大昔ここが海底であったころの様子や地殻変動の講義の後、実習では園内で見ることができる緑色岩やチャート、御影石、鹿沼土などの観察を行った。軽石から鉱物を洗い出し顕微鏡で輝石や石英などを観察して理解を深めました。

令和5年11月23日(木曜日)

気温が下がり、園内の紅葉が進んでいます。今年は黄色く色づいた葉が見事です。

園内調査では以下14種の鳥が確認できました。

アカゲラ、イカル、ウグイス、エナガ、カケス、キバシリ、シジュウカラ、ジョウビタキ、ノスリ、ヒヨドリ、ミソサザイ、メジロ、ヤマガラ、ルリビタキ

このうち、キバシリは桐生自然観察の森では初確認となります。ゼフィルスの森で、ツリーツリーと聞き慣れない甲高い鳴き声の方を見ると、木の幹を垂直にかけ上っていくキバシリを確認しました。

令和5年11月19日(日曜日)

「冬のバードウォッチング~第1回~」を開催しました。

参加者は、駐車場に集合し双眼鏡の使い方のレクチャーを受け、駐車場周辺の雑木林を観察しながら指導員と自然観察の森の中へ歩いていきます。園内に入ると、ちごゆりのみち方面と植生回復ゾーン方面へ進むグループに分かれて野鳥を探しました。

今回のバードウォッチングでは15種の野鳥が確認されました。

アオジ、アカゲラ、アトリ、ウグイス、エナガ、カケス、コゲラ、シジュウカラ、ジョウビタキ、トビ、ノスリ、ヒヨドリ、メジロ、ヤマガラ、ルリビタキ

令和5年11月12日(日曜日)

「巨樹めぐり~巨樹・古木を見に行こう~」を開催しました。

今年は、桐生市の4本の巨樹等を見学して、巨樹の計測を参加者に協力してもらい、楽しい時間を過ごしました。全国巨樹・巨木林の会の方に巨樹の説明や、それが生えている神社の歴史・文化の解説もしていただき、参加者が楽しく桐生市の歴史を知ることができました。

令和5年11月10日(金曜日)

駐車場でケレレレレ-と大きな鳴き声がしました。辺りを探すとアカマツの梢にアオゲラを見つけました。

令和5年11月9日(木曜日)

午前中は鳥の鳴き声が賑やかで、 アカゲラ、アカハラ、ウグイス、エナガ、カケス、ガビチョウ、キジバト、コゲラ、コジュケイ、シジュウカラ、ジョウビタキ、シロハラ、ヒヨドリ、メジロ、ヤマガラ以上15種が確認されました。このうち冬に見られる鳥はアカハラ、ジョウビタキ、シロハラの3種です。

令和5年11月6日(月曜日)

落ち葉がかさりと動きました。首の黄色と胴体の赤色が目立つ長さ20センチメートル程のヤマカガシが、するするっと落ち葉の下に入り込んでいました。

令和5年11月5日(日曜日)

「里山しごと体験講座」を開催しました。整備の仕事を体験することで楽しみながら里山への理解を深めてもらうことを目的とした、全4回の連続講座です。

第1回目は、園内を歩き雑木林や植林地、水辺や草地などの里山環境を観察しました。その後、雑木林の篠刈り、落ち葉はきをし、シイタケのほだ木用に伐採する木を選びました。

令和5年11月3日(金曜日)

晩秋の園内では、センブリの花や紅葉したサンカクヅルが見られます。足元に目をやるとシカやイノシシの足跡を発見しました。

令和5年11月2日(木曜日)

あかまつのみちのアブラツツジが紅葉し、日の光に照らされています。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 公園緑地課(2階)

〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号

電話:公園管理係 0277-48-9037

緑化推進係 0277-48-9037

ファクシミリ:0277-46-2307

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。