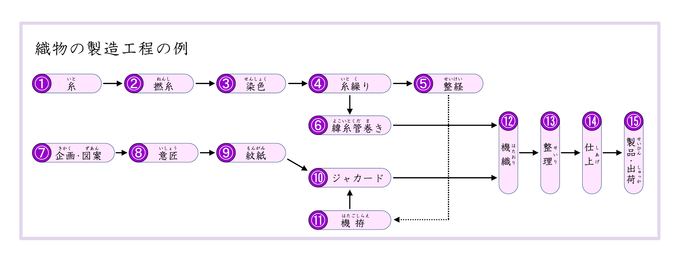

桐生織物の製造工程

工程全体のようす

織物の製造は、糸からはじまり出荷までたくさんの工程に分かれ分業しているため、一反の織物が出来上がるまでに何十人もの職人が携わります。

各工程の紹介

1.糸

繭から製糸したままの糸を生糸といいます。

太さの単位はデニールです。

2.撚糸

糸を撚る工程です。強い撚りのものはちりめんやお召織に使います。

撚糸工程での「撚る」とは、数本の糸をねじり合わせることです。繭から引かれた糸は、1本1本が非常に細く繊細なので、数本を撚って織物に使える糸にします。

3.染色

生糸を精練し色糸に染めます。先染または浸染ともいいます。

4.糸繰り

かせ糸を木管(またはボビン)に捲きあげます。整経、管捲きの準備工程です。

5.整経

整経とは、経糸の本数・幅をきめ、所定の長さに整えることです。

6.管捲き

よこ糸を木管に捲きます。手動、機械、自動捲きがあります。

7.企画・図案

織物にする元のデザイン画です。

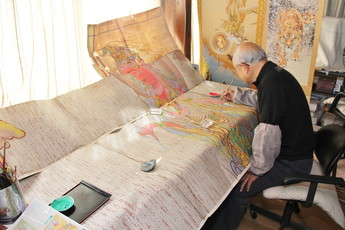

8.意匠

意匠紙という方眼紙に図案を描きうつします。意匠・星つきともいいます。

小さなマスを塗っていく作業で、出来上がりのサイズにより、模造紙程度の大きさの意匠紙を何枚も使うこともあります。

ジャカード織機にセットする紋紙は、この意匠紙に基づいて穴が開けられます。

近年ではデジタル化も進んでおり、データのまま使える織機では、フロッピーやUSB、SDカード等の記録媒体で納品する場合もあります。

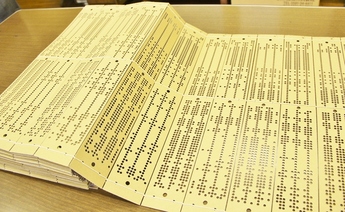

9.紋紙

意匠図の指図により、紋紙に穴をあけます。ジャカードの運動データです。

織物の模様は、表に見える色糸の組み合わせでできています。ジャカード織機で織り進める中で、どのタイミングでどの色の糸を表面に出すかという指示書が紋紙です。

10.ジャカード 11.機拵

ジャカードは、織機の上に乗っている、経糸を上下させて紋様をつくる装置です。

機拵では、架物(かぶつ)という、糸が巻きつけられた玉、綜絖、筬のセットをつくります。この架物を織機に設置して、いよいよ機織が始まります。

12.機織

たて糸を開口させてよこ糸を入れ筬打ちし、これを繰り返して機を織ります。手織機・力織(はた)機があります。

13.整理

生機(きばた、織り上がったばかりの生地のこと)を整え、風合いをよくします。これが「整理」です。製品にするために必要な工程です。

写真は、湯のし作業の様子です。湯のしでは、蒸気を使用して生地を平らにしています。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課(3階)

〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号

電話:商業金融担当 0277-32-4104

工業労政担当 0277-32-4125

産業立地戦略担当 0277-32-4120

ファクシミリ:0277-43-1001

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。