危険ブロック塀等の撤去に関する補助金

令和7年度の募集は終了いたしました。

補助制度の概要

避難路に面した危険ブロック塀等を撤去する場合、撤去費用の3分の2以内、最大8万円を補助します。

平成30年6月18日に大阪府北部で発生した地震により、ブロック塀が倒壊し、女子児童が亡くなるという痛ましい事故が発生しました。

過去の地震においても多数の方が被害にあっています。

ブロック塀については建築基準法によりその構造が定められており、建築基準法に適合しないブロック塀や、破損・老朽化したブロック塀は、地震時に倒壊するおそれがあり、大変危険です。

また、倒壊したブロック塀は、道路をふさぎ、避難や救助活動の妨げにもなります。

そのため、第3期桐生市耐震改修促進計画に基づき、危険ブロック塀等の撤去を促進するため、撤去費用の一部補助を実施します。

- 注1:避難路とは住宅や事業所から避難所や避難地へ至る建築基準法第42条で定義される道路をいいます。

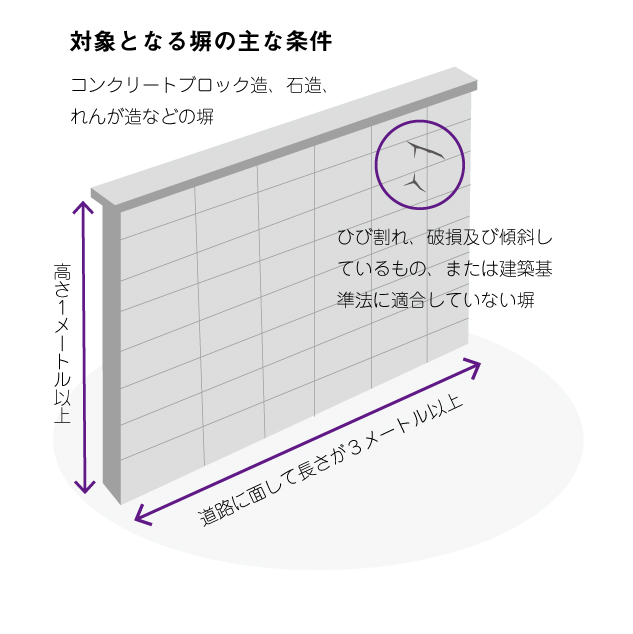

- 注2:危険ブロック塀等とは、ひび割れ、破損及び傾斜しているもの、または建築基準法に適合していないもので、地震等により倒壊するおそれがあるコンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀(これらの下部に設置された基礎及び擁壁を含む。)をいいます。

- 注3:避難路に面していない危険ブロック塀等は対象となりません。

ブロック塀の点検方法

まずは、ご自身の所有するブロック塀を自己点検しましょう。

また、点検は定期的に行ない、急な地震に備えて下さい。

点検方法については下記のページをご確認下さい。

補助の募集期間

募集期間は、令和7年4月21日(月曜日)午前8時30分から令和7年11月28日(金曜日)午後5時15分までです。

なお、募集期間内であっても、予算に達した時点で募集を終了します。

また、撤去工事の完了報告は令和8年2月27日(金曜日)午後5時15分までです。

補助の募集件数(令和7年度分)

予算40万円の範囲内で、概ね5件程度を予定しています。

なお、募集を開始する令和7年4月21日(月曜日)午前8時30分からの先着順です。

補助の金額

次のいずれかの低い金額で、8万円が上限になります。

- 撤去工事費の3分の2以内

- 塀の長さ1メートル当たり1万円

補助金の交付に関しては、撤去工事後の完了報告がされ、撤去工事の内容に問題がないことの確認が出来た後になります。

注:補助については一敷地につき一回限りです。

補助の対象者

次のいずれにも該当する人です。

- 桐生市に危険ブロック塀等を所有する個人(相続人を含む)、または所有者から同意を受けた人

- 市税等の滞納がない人

- 暴力団員等でない人

補助の対象となる撤去工事

避難路に面している危険ブロック塀等で、次のいずれにも該当する撤去工事です。

注:撤去工事とは、危険ブロック塀等の一部または全部を解体撤去することをいいます。

- 避難路に面している危険ブロック塀等の長さが3メートル以上

- 道路面から危険ブロック塀等の高さ(擁壁の上に築造されている場合は、擁壁を含む高さ)が1メートル以上

- 撤去工事を行うために必要な資格等を有する市内業者に請け負わせること

注:市内業者については、『建設業法』に基づく建設業許可(許可の種類は建築一式工事、土木一式工事、解体工事のいずれか。なお、塀の撤去と併せて新たな塀の築造工事を行う場合については、他の種類でも可の場合もあります。)を受けていること、または、『建設工事に係る資材の再資源化に関する法律』に基づく解体工事業の登録は必須となります。

避難路とは次に該当する道路です。

- 住宅や事業所から避難所や避難地へ至る建築基準法第42条で定義される道路

ただし、次のいずれかに該当する撤去工事は補助の対象になりません。

- 補助金の交付の決定前に契約締結または工事着手した撤去工事

- 都市計画法第29条に規定する開発行為に伴う撤去工事

- 土地または建物の販売を目的として行う撤去工事

- 法人が所有または管理する危険ブロック塀等の撤去工事

- 国または地方公共団体その他の公共団体が行う撤去工事

- 公共事業等の補償の対象となっているものの撤去工事

- 既にこの要綱に基づき、補助金の交付を受けた一敷地の危険ブロック塀等の撤去工事

- 市の他の制度による補助金等の交付を重複して受けるもの

- その他市長が不適当と認めるもの

建築基準法第42条第1項及び第2項に規定する道路

建築基準法第42条(道路の定義)

- 第1項 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員4メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次項及び第3項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

- 第1号 道路法(昭和27年法律第180号)による道路

- 第2号 都市計画法、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)、都市再開発法(昭和44年法律第38号)、新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)又は密集市街地整備法(第6章に限る。以下この項において同じ。)による道路

- 第3号 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道

- 第4号 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの

- 第5号 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

- 第2項 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートル(同項の規定により指定された区域内においては、3メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、2メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離2メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなす。

補助の条件

補助の利用に際しては、下記の内容を遵守して下さい。

- 危険ブロック塀等の撤去に伴い発生した廃棄物については、適法かつ適切に処分すること。

- 危険ブロック塀等の撤去工事が完了した後に、新たに築造する塀及び門柱並びにその下部にある擁壁は、建築基準法及びその他関係法令の規定に適合していること。

- 交付決定日より30日以内に撤去工事に着手すること。

- 完了報告は完了の日から30日以内の日または当該年度の2月末日までのいずれか早い日までに提出すること。

新たに築造する塀及び門柱並びにその下部にある擁壁が、建築基準法第42条第2項の道路に面している場合、現状の位置から、敷地側への後退が必要になる場合がありますので、ご注意下さい。

補助の申請方法

補助の申請方法に関しては下記のページをご確認下さい。

完了の報告及び補助金の請求方法

撤去工事の完了の報告及び補助金の請求方法に関しては下記のページをご確認下さい。

その他の耐震に関する補助制度等

この補助金以外にも、第3期桐生市耐震改修促進計画に基づき、木造住宅に関する耐震診断技術者の派遣や耐震改修工事費用の補助を行っています。

また、耐震改修工事に対する税制優遇もあります。

詳しくは、リンク先のページをご確認下さい。

PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課(2階)

〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号

電話:建築指導係 0277-48-9032

建築審査係 0277-48-9033

開発指導係 0277-48-9034

ファクシミリ:0277-46-2307

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。