桐生自然観察の森 園内情報 令和3年3月

令和3年3月29日(月曜日)

森では朝からアズマヒキガエルの声が響いています。友の会の田んぼもイトトンボの沼も、アズマヒキガエルが産卵のために大集合し、オスがメスを呼ぶ声で賑やかです。池の中だけでなく、周辺の土手や園路にも池に向かう途中のカエルがあちこちで見られます。アズマヒキガエルの大集合が見られるのは春の数日間だけで、産卵がすむと山に帰っていってしまいます。

令和3年3月25日(木曜日)

カッコソウは、群馬県桐生市とみどり市周辺の山にだけ分布するサクラソウの仲間の植物です。標高の高い鳴神山では5月に咲き始めますが、観察の森の中にあるカッコソウ移植地では3月下旬から4月上旬に花を咲かせます。濃いピンク色の花にはビロードツリアブなどの昆虫が花粉を求めて訪ねてきています。

令和3年3月24日(水曜日)

エドヒガンやヤマザクラが咲き始めると、森ではアズマヒキガエルの産卵がはじまり、鳴き声が森に響きます。今年はやっと鳴き始めたところ。声を便りに探しているとネイチャーセンター前で見つけました。落ち葉の上でひなたぼっこでしょうか、あまり動かずじーっとしていました。

ネイチャーセンター前の階段横でカラムシの葉が出始めました。よく見ると、すでにアカタテハ(蝶)の卵が産みつけられています。越冬した成虫の姿は見ていないのですが、いつの間にか飛んで来たようです。緑色の小さなビーズのような卵がこっちの葉に1粒、あっちの葉に1粒とくっついていました。

令和3年3月18日(木曜日)

スミレやサクラの種類が増えています。スミレの仲間はアオイスミレ、タチツボスミレ、ニオイタチツボスミレ、ヒナスミレ、コスミレ、シハイスミレが咲いています。サクラの仲間はチョウジザクラが見頃を向かえ、エドヒガンとヤマザクラが咲き始めたところです。日当たりの良い園路ではルリシジミやルリタテハ、テングチョウやビロードツリアブなど昆虫も活動しています。

シジュウカラやウグイスなどのさえずりの響く中、早春を感じながら歩いていると、目の前の薮から飛び出してきたのはルリビタキでした。ルリビタキは春になると少し標高の高い場所に移動します。あと何回会えることでしょう。

令和3年3月15日(月曜日)

3月10日に咲き始めたコブシが、どんどん花の数を増やしています。10センチメートル程の大きな白い花が枝いっぱいに咲く様子は見事です。

令和3年3月11日(木曜日)

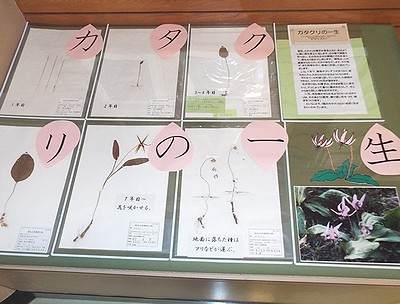

管理ヤードの斜面でカタクリの花が咲き始めました。

カタクリは花が咲くまで7年から8年もの年月がかかる植物です。花を咲かすまでは、春先に1枚の葉を出し、作った養分を鱗茎(りんけい)という部分に蓄え、夏までには地上部を枯らし、翌年の春まで休眠します。

ネイチャーセンターの展示ホールでは、カタクリの1年目から花が咲くまでの成長が分かる標本を展示しています。

令和3年3月5日(金曜日)

さくらのみち入口付近でダンコウバイとアブラチャンが咲いています。どちらもクスノキ科の木で、早春に葉を出す前に小さな黄色い花を咲かせます。ちょうど道を挟んだ場所で花を見ることができます。似ている花ですが、どこが違うか観察してみてはいかがでしょうか。

令和3年3月1日(月曜日)

管理ヤードの日向でミヤマセセリが羽を広げていました。ミヤマセセリは1年の大半を幼虫(イモムシ)ですごし、春先に蛹化、羽化をする、早春を代表するチョウです。

ゼフィルスの森では、ミヤマセセリに似たニホンセセリモドキに出会いました。これは昼行性の(昼間に活動する)蛾です。大きさも配色もそっくりです。ミヤマセセリと同じ春先によく見かけますがニホンセセリモドキは成虫で冬を越します。

成虫で越冬する蝶をもう1種類見つけました。ムラサキシジミで、名前のとおり羽を広げたときの紫青色が目立ちます。ひろげていた羽を閉じて、落ち葉の上を動き始めました。じっとみていないと茶色の羽が周りの落ち葉にまぎれて見つけるのが難しくなります。ムラサキシジミは池の水面近くまで移動すると、ストローをのばして吸水を始めました。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 公園緑地課(2階)

〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号

電話:公園管理係 0277-48-9037

緑化推進係 0277-48-9037

ファクシミリ:0277-46-2307

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。