桐生自然観察の森 園内情報 令和6年7月

令和6年7月28日(日曜日)

5年生と6年生の夏休みこども自然教室を開催しました。

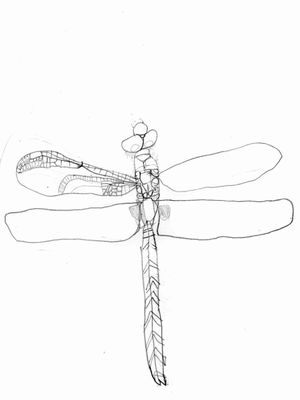

5年生は、ハンミョウ広場で生きものを採取し精密にスケッチするコツを学びました。子どもたちは描き始めると自然と集中し、トンボの翅の模様、ニホンカナヘビの鱗1枚1枚を描くなど、しっかりと観察してオリジナル図鑑を作り上げました。

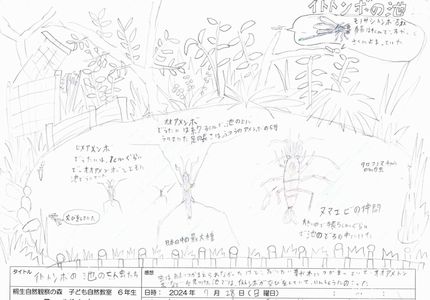

6年生は、自分で採取した昆虫とその周りの環境をフィールドノートにまとめました。イトトンボの沼で大小のアメンボや交尾しているトンボを発見し、木々に囲まれた沼の風景と一緒に素敵なフィールドノートを完成させました。

令和6年7月27日(土曜日)

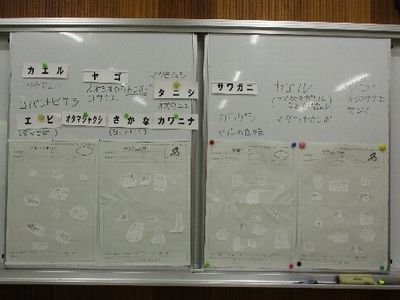

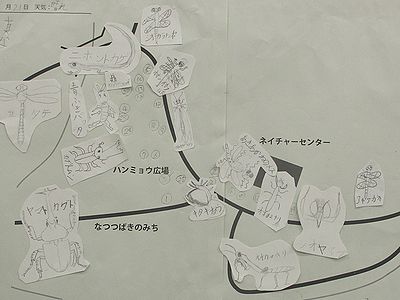

4年生の夏休みこども自然教室を開催しました。水の流れがない止水環境と水の流れのある流水環境で、水の中の生きものを観察しました。水底に泥の多い止水環境ではカワニナやヤマアカガエルのオタマジャクシなど、また石の多い流水環境ではサワガニやトンボのヤゴ、カワゲラなどを見つけました。生きものを捕まえてレクチャールームでスケッチをして水辺の生きものマップを作りました。それぞれのマップを比べると、環境によって生息している生きものが違うことに気が付きました。

9時から「夜の生きもの観察会(2回目)」を開催しました。真っ暗なハンミョウ広場では、トチノキの葉裏でアブラゼミが羽化を始めました。園内の樹液の出る木やバナナトラップ、ライトトラップでは、カブトムシ、ノコギリクワガタ、ウスバカミキリ、ヤママユなど多くの虫を観察しました。

令和6年7月21日(日曜日)

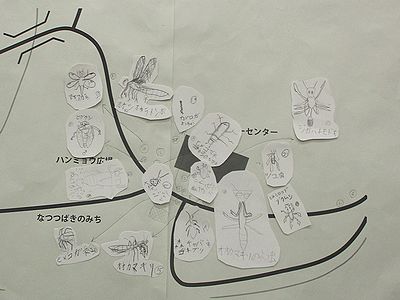

3年生の夏休みこども自然教室を開催しました。ハンミョウ広場でトンボやカマキリ、バッタ、カエル、カナヘビなどたくさんの生きものを見つけました。生きもののスケッチをして図鑑で調べた種名を書いた絵を、大きなマップに貼り付けて生きものマップを作成しました。

令和6年7月19日(土曜日)

小学生の夏休みこども自然教室を開催しました。学年に合わせたプログラムで、生きものを発見、観察し、個々の感性を磨きます。初日の今日は1年生と2年生向けのプログラムです。

1年生は、森の生き物から届いたお手紙「森にはどんなにおいがしている?」などのテーマにしたがい、森を散策しながらいろいろな発見をして五感の力を養いました。散策の後はサワガニ取りを楽しみました。

2年生は、違う小学校から参加した初めて会う子供同士が仲良くなり、ネイチャーゲームで五感を磨くだけでなく、好きな生きもの話をするようになしました。森の散策では大小さまざまキノコやアズマヒキガエルの子ども、落ちていたオオムラサキの翅、樹液に集まるカナブンなどを見ることができました。

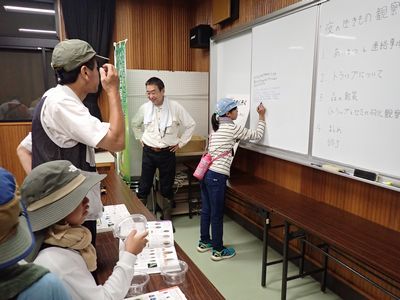

19時からは「夜の生きもの観察会(1回目)」を開催しました、レンジャー(自然観察指導員)の案内で、バナナトラップやライトトラップに集まるカブトムシ、ノコギリクワガタ、カナブン、クロカミキリ、ヒメコガネなど多くの昆虫を見た後で、レクチャールームで採集した昆虫を調べました。参加者からは、夜の森で普段できない体験をすることができ良かったと感想をいただきました。

令和6年7月15日(月曜日)

ネイチャーセンター周辺でアブラゼミを見つけました。昨晩から今朝にかけて羽化したのでしょうか、すぐ上に抜け殻がありました。

令和6年7月14日(日曜日)

「森と生きもの親子教室」を開催しました7月のテーマは「夏の生きもの観察」です。

夏の生きものの話を聞き、生きものの持ち方を教わった後、自分で作った虫取り容器を持って屋外へ出かけました。雨の中、子どもが捕まえた生きものを親子で図鑑と見比べて生きものの名前を調べました。

令和6年7月13日(土曜日)

観察の森では夏になると、ニイニイゼミ、ヒグラシ、ミンミンゼミ、ツクツクボウシ、アブラゼミの5種類のセミが順々に鳴き始めます。昨年にくらべると今年はセミの鳴き始めが遅く、まだニイニイゼミの鳴き声しか確認していません。他のセミも順番に出てくるはずと探してみると、ハンミョウ広場でヒグラシの抜け殻を見つけました。

昨年(2023年)に鳴き声を初めて確認した日

- 6月29日:ニイニイゼミ

- 7月7日:ヒグラシ

- 7月13日:ミンミンゼミ

- 7月14日:ツクツクボウシ

- 7月22日:アブラゼミ

令和6年7月12日(金曜日)

「ヘイケボタルの観察会」を開催しました。

講師からホタルの生態について話を聞いた後で、職員が観察場所へ案内し、ヘイケボタルのやさしい光を見ることができました。親子で参加し初めてホタルを見た子どもも多く、「ホタル見られて良かった」、「神秘的でした」などの感想をいただきました。

令和6年7月11日(木曜日)

なつつばきのみち脇に積もった落ち葉から、高さ5センチメートル程の褐色のハナオチバタケが出ていました。ランプシェードのような傘が光に透けるようです。針金のような柄をつまむと、菌糸で白くなった落ち葉にくっついていました。

令和6年7月6日(土曜日)

「ヘビと仲良くなろう」を開催しました。

日本蛇族学術研究所の講師から、ヘビの種類ごとに活動する時間や好んで食べる生きものが違うことなど、ヘビの生態についてたくさん話をしていただきました。家族での参加者が多く、積極的にたくさんのヘビについての質問が出て大変盛り上がりました。

令和6年7月5日(金曜日)

朝からニイニイゼミが鳴いています。ネイチャーセンターの周りでは、ルリボシカミキリ、ヤマトタマムシ、オオムラサキなどの夏を代表する昆虫が確認されています。

令和6年7月3日(水曜日)

イトトンボの沼の近くにあるハルニレの樹でコクワガタを見つけました。スズメバチもぶんぶんと飛んでいます。これから樹液レストランに多くの虫たちが、ぞくぞくと集まる季節です。

令和6年7月1日(月曜日)

ノスリの丘の切り株で来園者の作品を見つけました。とってもいい顔です。園内を散策しながら楽しんでいる様子にうれしくなりました。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 公園緑地課(2階)

〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号

電話:公園管理係 0277-48-9037

緑化推進係 0277-48-9037

ファクシミリ:0277-46-2307

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。