桐生自然観察の森 園内情報 令和6年9月

令和6年9月28日(土曜日)

ネイチャーセンターでは、ナミアゲハ、キアゲハ、カラスアゲハ、ジャコウアゲハなどの幼虫を飼育しています。それぞれの幼虫が食べる葉が違うため、種類ごとにケースを分けています。幼虫は種類によって形も模様も様々です。これらの幼虫は蛹になり冬を越し、春に羽化します。

令和6年9月27日(金曜日)

今日園内で出会った生きものを紹介します。

まずヒバカリの幼蛇。ミミズと同じくらいの大きさです。昔は、噛まれたらその日ばかりの命になってしまう毒蛇と思われていたのでこの名が付きました。実は毒はありません。

次に、黒に白いラインが目立つホタルガ。全体が黒くて頭だけ赤い体色がホタルを思わせることからこの名が付きました。

最後にヤマジノホトトギス。ホトトギスの胸にある斑点と山路で見かけることからこの名が付きました。近年シカに食べられて数が減っています。

令和6年9月22日(日曜日)

「キノコの観察会」を開催しました。

園内で見つけたキノコは講師から種名やその生育環境等の説明を受けてから採取し、レクチャールームでさらに詳しい説明を受けました。参加者は講師にキノコについて質問をしながら、多種多様なキノコの世界を楽しみました。

観察できたキノコ

イグチの仲間、ウスタケ、カメムシタケ(冬虫夏草の仲間)、カワラタケ、カワリハツ、キツネタケ、クロコブタケ、クロチチタケ、コテングタケモドキ、シロツルタケ、チャウロコタケ、チャオニテングタケ、ツチグリ、ツルタケ、ナラタケモドキ、ホウキタケの仲間、ノボリリュウの仲間、ハリガネオチバタケ、フクロツチガキ、フウセンタケの仲間

令和6年9月19日(木曜日)

ネイチャーセンター前にあるイロハモミジでシャチホコガの仲間、ギンモンスズメモドキの幼虫を見つけました。さて頭は左右どちらにあるでしょうか。答えは右です。角のように見えるのは尾脚といって変わった形のイモムシです。イロハモミジの葉っぱがほかのところより少ないところを探すと見つけることができると思います。落ちているふんを探すのも大きな手掛かりに。みなさんも探してみてください。

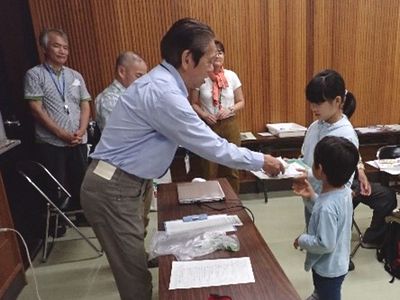

令和6年9月15日(日曜日)

「森と生きもの親子教室」を開催しました。9月のテーマは「キノコ観察」です。家族毎にバケツをもってオオムラサキの森やさくらのみちでキノコを探しました。キノコが落ち葉と同じ色のため最初は見つけられませんでしたが、目が慣れてくると次から次へとキノコを見つけ、とても盛り上がりました。今回は、前期5回の森と生きもの親子教室の最終回のため、各回に書き溜めてきた生きものマップを家族毎に発表し、終了証をもらいました。 保護者の方からは「子供の成長が見られて良かった」と感想をいただきました。

令和6年9月13日(金曜日)

管理ヤードでツリフネソウが咲き始めました。

横から見ると、船が吊られているように見えます。

令和6年9月12日(木曜日)

ノスリ観察舎で一休みしたあと、みはらしのみちの木段を下っていたら、赤いキノコ『タマゴタケ』を見つけました。辺りを見渡すと、いろいろな形のたくさんのタマゴタケに出会えました。

近くに、白いトゲトゲのキノコも生えていました。

令和6年9月9日(月曜日)

令和5年度に防獣扉と防獣柵を高くして、イトトンボの沼の周りを覆っ囲ったことで、草花をシカに食べられず緑が生い茂ってきました。センニンソウ、ヌスビトハギ、ミズヒキ、ミゾソバ、ハッカなどが花を咲かせています。

令和6年9月8日(日曜日)

レクチャールームの窓辺でトンボが外に出られなくなっていると話がありました。体長10センチメートルはあるオニヤンマを虫取り網でなんとか捕まえて、外に出すことができました。

令和6年9月7日(土曜日)

観察の森のボランティアの方が、環境省の実施している「モニタリングサイト1000」の植物調査を実施しました。毎月、決められた園内8つのコースを歩いて、どの植物に蕾ができたか、花が咲いたか、実が付いたかをチェックします。ボランティアの方から「バッタが原で初めてオオヒナノウスツボを見つけた」との報告を受けて、場所を確認すると、オオムラサキの森に入る橋のたもとで花を咲かせていました。約1センチメートルの暗紫色の花に黄色い葯が目立ちます。足場の悪い場所のためシカの食害を免れたのでしょうか。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 公園緑地課(2階)

〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号

電話:公園管理係 0277-48-9037

緑化推進係 0277-48-9037

ファクシミリ:0277-46-2307

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。