伝承 桐生大炊介手植のヤナギ

群馬県指定天然記念物

「伝承」桐生大炊介手植のヤナギ(でんしょう きりゅうおおいのすけてうえのやなぎ)

- 指定年月日

- 昭和27年(1952年)11月11日

- 区分

- 群馬県指定天然記念物

- 所在地

- 桐生市東七丁目17番地 清水町児童公園内

- 指定物件

- 「伝承」桐生大炊介手植のヤナギ 1樹 雄株

- 大きさ

-

- 目通り周囲 0.9メートル

- 根本回り 0.9メートル

- 樹高 約3メートル

※現状のヤナギは平成25年の毀損事故で倒れた幹に残された枝が育ったものです。

- 樹齢

- 400年(推定)

- 分類

- 被子植物 双子葉植物 離弁花類 ヤナギ科ヤナギ属

(赤芽柳 別名マルバヤナギ)雌雄異株。 - 特徴

- 本州、四国及び九州に分布するヤナギ科の落葉高木。

日照を好み川岸や湿地など水気の多い土壌に生育するヤナギで、新葉が赤みを帯びるためアカメヤナギと名付けられた。 開花時期は4~5月。枝先に黄色い小花が密生する。果実は5~6月に熟すと自然に裂けて綿毛のある種子が飛び立つ。

本樹もかつては多くの綿毛が近隣に舞い、児童公園内は雪の積もる様相を呈した。

写真右:飛び立つ前の綿毛

伝承

永正13年(1516年)頃、桐生桧杓山城主重綱が当時の桐生市荒戸町付近に鷹狩りをした際、乗馬の浄土黒が突然何者かに驚いて直立卒倒して倒れ、重綱も落馬し、その後日ならずして死去した。 重綱の子、大炊介祐綱は倒れた父の愛馬をこの地に埋め、その上に一本の柳を植えて供養した。この樹がその柳であると伝える。この土地を今も浄土野と呼んでいる。

※昭和27年県天然記念物指定説明より

保存に関わる経過

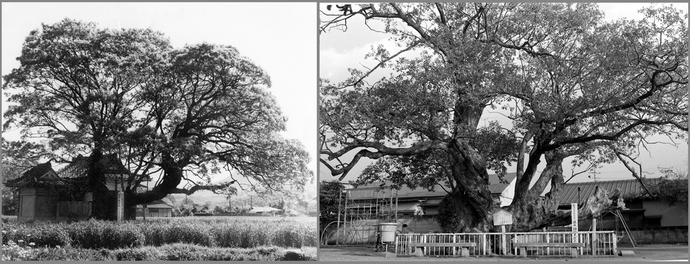

写真右:児童公園整備後の頃

| 年代 | 内容 |

|---|---|

| 昭和27年(1952年) | 群馬県天然記念物に指定

|

| 昭和56年(1981年) | 樹勢回復のため自動給水装置を設置 |

| 昭和57年(1982年) | 台風による大枝の損傷 |

| 昭和58年(1983年) | 県林業試験場にて育てられていた二世樹を天然記念物の南側に植樹(樹勢旺盛) |

| 平成9年(1997年) | 外科治療 |

| 平成10年(1998年) | 再治療 |

| 平成25年(2013年) | 強風により倒壊、幹は破断し一部の枝を残す。 |

伝承 桐生大炊介手植のヤナギ

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育部 文化財保護課

〒376-0043 群馬県桐生市小曾根町3番30号

電話:文化財保護係 0277-46-6467

埋蔵文化財係 0277-46-6468

ファクシミリ:0277-46-1109

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。