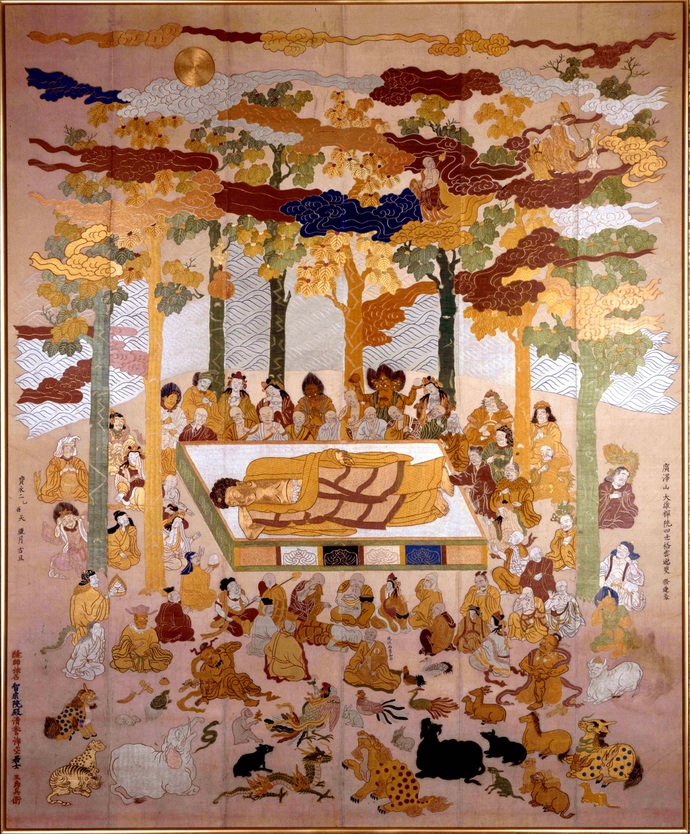

大雄院刺繍涅槃図

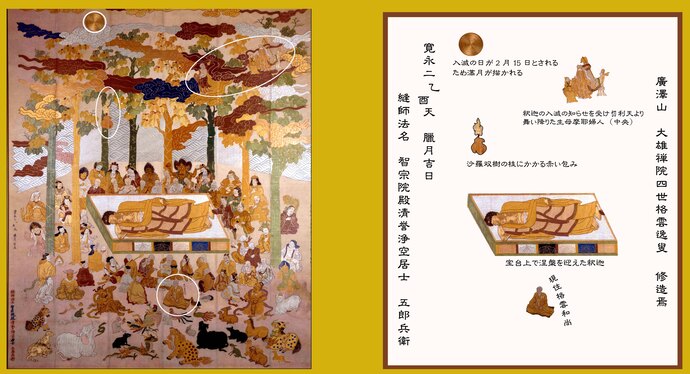

右端には発願格雲和尚の名が記されている。

釈迦の下の画像中央には格雲和尚の姿も刺繍されている。

刺繍涅槃図は本堂内に安置される。

群馬県指定重要文化財

大雄院刺繍涅槃図(だいゆういんししゅうねはんず)

- 指定年月日

- 昭和38年1月8日

- 区分

- 県指定重要文化財(美術工芸品)

- 所在地

-

群馬県桐生市広沢町三丁目3580

大雄院本堂内

- 大きさ

- 本紙:縦245センチメートル、横240センチメートル

額:縦286センチメートル、横244センチメートル - 製作年代

- 宝永2年(1705年)

- 公開状況

- 本堂内にて常時拝観可能

- 駐車場

- あり

- 所有者情報

-

曹洞宗 廣澤山 大雄院

群馬県桐生市広沢町三丁目3580

電話:0277-52-7781ファクシミリ:0277-53-9080

- 拝観等

- 文化財は、宗教施設内に安置されています。

拝観・見学等につきましては、所有者への事前の問い合わせほか、配慮願います。

大雄院刺繍涅槃図は、絹布の地に下絵を描き、金糸と五彩の太絹を斜に並べたものを細い絹糸で綴る刺繍製品で仏教の開祖釈迦が、沙羅双樹の木の下で涅槃を迎えた情景が表されている。

色彩は全体に淡い渋さをもち配色巧みで、縁取りには金糸を使い、事物の表現に効果をあげ、地の白とあいまって、絵画の涅槃図とは別の趣を出している。沙羅樹林の間の波の描法に、大和絵の流れを伝える家棟型の連続様式がとられ古様である。

図内に記されている「現住格雲和尚」はこの涅槃図を発願し、多数の寄進を得て完成させた大雄院4世格雲のことである。作者五郎兵衛は京都西陣の縫師という口承以外明らかではない。

糸のほつれ等、経年の劣化が目立つ状態となり、後補の跡もみられたが、県費補助事業として昭和60・61年度にわたり保存修理が施され、軸装から額装に仕立てなおされた。

大雄院刺繍涅槃図

釈迦は、最後の時を迎えるにあたり、この世の煩悩から解放され悟りの境地(涅槃)に至り、輪廻を超えた存在となった。その様子を表したのが涅槃図である。

画面中央、宝台の上で頭を北に、顔を西に向け、右手を枕にして体を横たえる釈迦の周りには菩薩や弟子たちが集まり、手前の鳥獣や空想上の龍や麒麟などの生き物全てが嘆き悲しむ様子が表されている。 図上の満月は釈迦の入滅が中国から日本に伝わる過程で、2月15日とされたためである。宝台を囲む8本の沙羅双樹の内3本は白く枯れ、5本は生気に満ち葉が茂る。右上の沙羅双樹の上には釈迦の母、摩耶夫人が涅槃の時と聞き阿那律尊者に先導され、前後の天女とともに舞い降りる姿が表されている。また、沙羅双樹の枝にかかる布袋は摩耶夫人が釈迦に向けて投げた薬袋であるとも、釈迦が托鉢の際に持っていた器を入れたものであるとも言われる。

大雄院刺繍涅槃図 位置図

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育部 文化財保護課

〒376-0043 群馬県桐生市小曾根町3番30号

電話:文化財保護係 0277-46-6467

埋蔵文化財係 0277-46-6468

ファクシミリ:0277-46-1109

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。