光性寺木彫不動明王像

指定文化財について

- 名称及び員数

-

光性寺木彫不動明王像(こうしょうじもくちょうふどうみょうおうぞう)

1軀 - 区分

- 桐生市指定重要文化財(彫刻)

- 指定年月日

- 昭和37年3月14日

- 所在地

- 群馬県桐生市東四丁目1-13

- 概要

- 木造寄木造、桧材

- 大きさ

- 像高94センチメートル

- 製作年代

- 平安時代

公開情報

- 公開状況

- 通常非公開

毎年1月最終日曜日の御開帳時にて公開 - 所有者

-

宗教法人 円戒山光性寺

- 電話番号

ファクシミリ

メール - 0277-44-3798 受付時間: 9時30分~14時30分

0277-44-3799

kiryu.koshoji3@gmail.com - 駐車場

- 有り(若干)

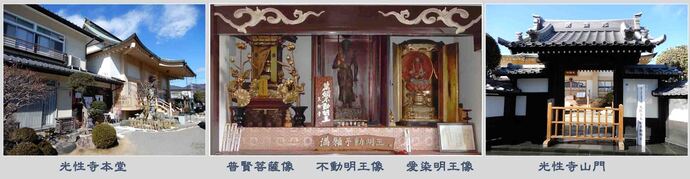

光性寺木彫不動明王像は、群馬県桐生市本町を南北に走る本町通りの四丁目交差点を東へ進んだ 東地区の光性寺内に存在する。

同地区は幕末から昭和に至る桐生織物産業の近代化を担った拠点であり、光性寺の東側道路を挟み登録有形文化財森秀織物工場、北には後藤織物など多くの織物関係施設がある。

光性寺木彫不動明王像は、本堂北側の愛染堂内に普賢菩薩像、愛染明王像とともに祀られている。桧材の寄木造りで肉身は紺色、一部巻髪で辮髪(べんぱつ)を左耳前から左肩に垂らす。顔立ちは丸みを帯び肉付きが良い。右眼は見開き、左眼を眇(すがめ)る天地目(てんちがん)を彫出す。右下牙で上唇をかみ左上牙で下唇をかむ牙上下出(がじょうげしゅつ)を表す。首には菩薩や明王の特徴である三道を認める。左肩から条帛(じょうこう)を掛け、腰に裳(も)を巻き腹前で結ぶ。ともに彩色地に彩色文様を置く。左手は垂下し羂索(けんさく)を執り、右手は肘を曲げ三鈷剣(さんこけん)を掲げる。腕釧(わんせん)、臂釧(ひせん)、足釧(そくせん)一対を着ける。 顔は正面を向き、腰を若干右にひねり、右足を踏み出し左足が残る。

憤怒の相は穏やかで、降三世の姿恐ろしきという印象は与えず、姿勢も肉づきも安静でやさしく、むしろ親しみやすい風貌である。これらは、彫りの浅く、襞、衣紋の並行的である点と共に藤原時代の優雅な作風を示すものである。

作風及び様式から平安時代後期に京都本流の仏師により製作されたものと推測される。 当寺にもたらされた来歴は、寺伝によれば「下野国下都賀郡七石村の人妙宏師が京都洛北岩倉大雲寺不二坊で仏道を修め文化14年(1817)当寺の住職になるに及んで京都より動座せしめたものであ る」と伝わる。

纓珞(ようらく)持物・台座・厨子全て後世の作で、光背は逸失している。 修理後、胸部の瓔珞は取り外し、左手の羂索を新調した。

注:藤原時代:寛平6年(894)~寿永4年(1285)遣唐使の廃止から平氏滅亡までの間。平安時代中期から後期の藤原氏が政治の実権を握った時代をさす。この時代の仏像や彫刻は貴族の好んだ穏やかで円満、衣文線を減らし彫りの浅い優美な作風が主流となった。

注:天地目、牙上下出ともに不動明王像の特徴である憤怒相を表す。天と地あらゆるものを見据え煩悩や悪を調伏し、衆生を悟りに導き救済する。腕釧(腕輪)、臂釧(上腕部用の腕輪)、足釧(足首につける足飾)、三鈷剣(不動明王の持つ宝剣で仏具の三鈷杵の中央の突起が剣となっている。龍の巻き付く宝剣は倶梨伽羅剣と呼ばれる。)

平成4年度、東京国立博物館仏像修理室にて保存修理工事を実施。 修理に際しては、経年の汚れを除き、後補の彩色部は旧状に復し、剥落止め処理を施した。毀損した左肩の接合ほか、亀裂・割れ、弛緩の処理、補強を行った。また、後補の装飾品を除き、三鈷剣の調整を行う。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育部 文化財保護課

〒376-0043 群馬県桐生市小曾根町3番30号

電話:文化財保護係 0277-46-6467

埋蔵文化財係 0277-46-6468

ファクシミリ:0277-46-1109

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。